토지공개념(土地公概念): 땅에 담긴 공공의 이익

안녕하세요! 토지의 사회적 의미와 정책 방향을 탐구하는 '부동산연구원1'입니다. 오늘은 우리 사회, 특히 부동산 정책 논의에서 자주 등장하는 '토지공개념(土地公概念, Public Concept of Land)'에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이는 토지가 단순한 사유 재산을 넘어 공공의 이익과 밀접한 관련을 맺고 있다는 인식에서 출발하는 중요한 개념입니다.

토지공개념이란?

토지공개념은 토지가 가진 특수성, 즉 자연자원으로서의 한정성(부증성), 위치의 고정성(부동성), 생활과 생산의 필수 기반이라는 점 때문에, 토지의 소유 및 이용에 있어서는 다른 재산권에 비해 더 강한 사회적 제약과 공공의 이익(공공복리)이 우선적으로 고려되어야 한다는 사상 또는 이념을 의미합니다.

이는 토지의 '공공성' 또는 '사회성'을 강조하는 개념으로, 토지 소유권을 절대적인 권리로 보지 않고, 공동체의 이익을 위해 필요한 경우 법률로써 그 권리를 제한하거나 의무를 부과할 수 있다는 생각으로 이어집니다.

주의할 점: 토지공개념이 곧 '토지 국유화'나 '사유 재산권 부정'을 의미하는 것은 아닙니다. 사적 소유를 인정하되, 그 소유권 행사가 공공복리에 적합하도록 사회적 책임을 강조하고 필요한 규제를 가해야 한다는 데 초점이 있습니다.

헌법적 근거: 우리나라 헌법에서도 토지공개념의 정신을 찾아볼 수 있습니다.

- 헌법 제23조 ②항: "재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다."

- 헌법 제122조: "국가는 국토의 효율적이고 균형있는 이용·개발과 보전을 위하여 법률이 정하는 바에 의하여 그에 관한 필요한 제한과 의무를 과할 수 있다."

1. 토지공개념의 등장 배경 및 필요성

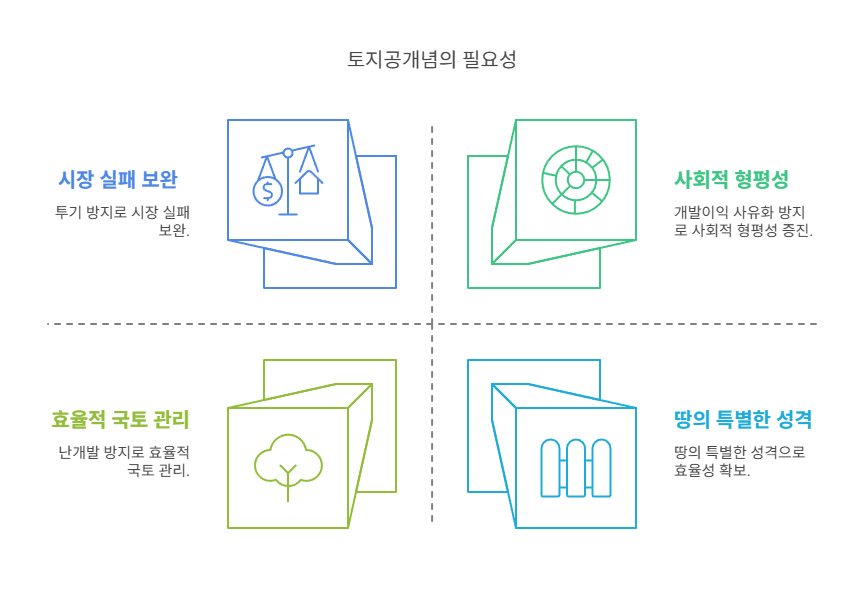

토지공개념이 강조되는 이유는 다음과 같습니다.

- 토지의 본질적 특성:

- 부증성(생산 불가): 인공적으로 만들어낼 수 없어 공급이 한정되어 있습니다.

- 부동성(위치 고정): 특정 위치에 고정되어 있어 주변 환경(외부효과)에 큰 영향을 받고, 지역적 독점성을 띱니다.

- 영속성(물리적 불변): 장기적인 이용과 관리가 필요합니다.

- 필수성: 모든 인간 활동(주거, 생산, 이동)의 기반이 되는 필수 불가결한 자원입니다.

- 시장 실패의 보완: 토지 시장은 그 특성상 투기, 외부효과 발생, 정보 비대칭, 비효율적 이용 등 다양한 시장실패가 발생하기 쉬우므로, 이를 교정하기 위한 정부 개입의 필요성이 큽니다.

- 사회적 형평성 제고:

- 개발이익 사유화 문제: 사회 기반 시설 투자나 도시 성장 등 공공의 노력으로 인해 발생한 토지 가치 상승분(개발이익)이 소수의 토지 소유자에게 과도하게 귀속될 경우, 불로소득 및 자산 불평등 문제를 심화시킵니다. 토지공개념은 이러한 개발이익의 일부를 사회적으로 환수하거나, 투기를 억제하여 형평성을 높이려는 논의와 연결됩니다.

- 토지 소유 편중 문제: 토지 소유가 소수에게 집중되면 부의 불평등이 심화되고, 토지를 필요로 하는 다수의 주거 및 생산 활동이 제약될 수 있습니다.

- 국토의 효율적 이용 및 지속가능한 발전: 난개발을 방지하고, 환경을 보전하며, 미래 세대도 지속적으로 이용할 수 있도록 국토를 계획적으로 관리할 필요성이 있습니다.

2. 토지공개념의 주요 내용 및 정책적 구현

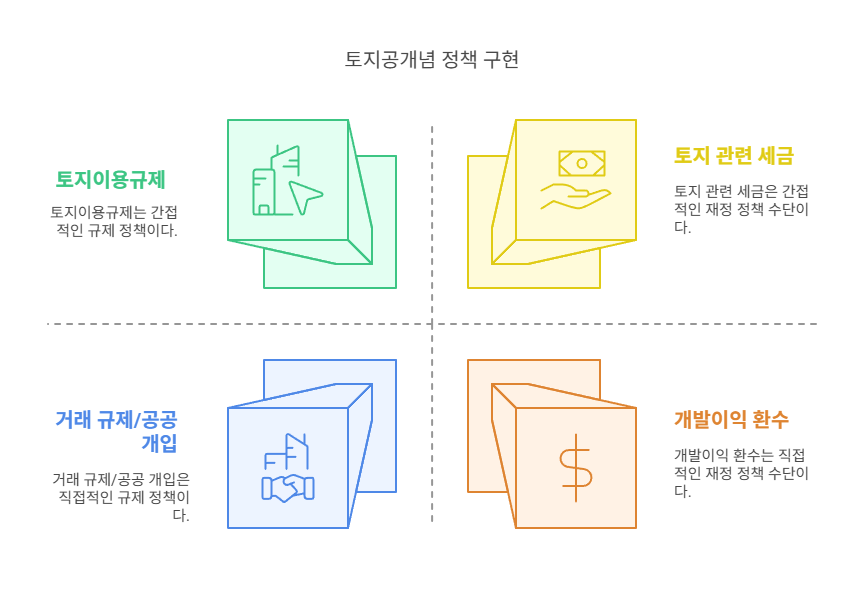

토지공개념은 "토지 소유권 행사는 공공복리에 적합해야 하며, 국토는 효율적이고 균형 있게 이용·개발·보전되어야 한다"는 핵심 내용을 바탕으로, 다음과 같은 다양한 정책 수단들을 통해 구현됩니다.

- 토지이용규제 (Land Use Regulation):

- 용도지역지구제(Zoning): 토지의 용도를 구분하고 건축물의 종류, 밀도 등을 제한하여 외부효과를 관리하고 계획적인 이용을 유도합니다. (가장 대표적인 토지공개념 구현 수단)

- 개발제한구역(Green Belt) 지정: 도시의 무질서한 확산을 방지하고 환경을 보전하기 위해 개발을 제한합니다.

- 개발이익환수제 (Recapture of Development Gains):

- 개발부담금: 개발사업으로 인해 발생하는 이익의 일정 부분을 사업 시행자로부터 징수하여 공공 투자 재원으로 활용합니다.

- 재건축초과이익환수제: 재건축 사업에서 조합원 1인당 평균 개발이익이 일정 수준을 넘을 경우, 초과 금액의 일부를 환수합니다.

- 토지 관련 조세 (Land-related Taxes):

- 보유세 (Holding Taxes): 재산세, 종합부동산세를 통해 토지 보유에 대한 비용을 부과하여 투기적 보유를 억제하고 효율적 이용을 유도하며, 조세 수입을 통해 공공 서비스를 제공합니다. (특히 누진적인 종합부동산세는 소유 편중 완화 및 가격 안정 목적 포함)

- 거래세 (Transaction Taxes): 양도소득세를 통해 토지 매매 차익의 일부를 환수하며, 특히 단기 투기 목적의 거래에 높은 세율을 부과하여 투기를 억제합니다.

- 토지거래 규제 (Land Transaction Regulations):

- 토지거래허가구역: 투기가 성행하거나 지가가 급등할 우려가 있는 지역에서 토지 거래 시 사전에 지방자치단체의 허가를 받도록 하여 투기적 거래를 차단하고 실수요자 중심으로 거래를 유도합니다.

- 공공 토지 비축 및 공영개발 (Public Land Banking & Development):

- 토지은행 제도: 정부(LH 등)가 장래 필요한 공공 용지를 미리 저렴하게 확보하거나 시장 안정을 위해 토지를 매입하여 비축합니다.

- 공공택지 개발: 정부가 직접 택지를 개발하여 저렴하게 공급함으로써 주택 공급 확대 및 가격 안정을 도모합니다.

- (과거 논란 및 위헌 결정 사례):

- 택지소유상한제: 개인이 소유할 수 있는 택지 면적에 상한을 두었던 제도 (위헌 결정).

- 토지초과이득세(토초세): 유휴 토지 등에서 발생하는 정상 지가 상승분을 초과하는 이득에 대해 과세했던 제도 (위헌 결정). → 이러한 사례들은 토지공개념 구현 정책이 사유 재산권의 본질적 내용을 침해하지 않도록 균형점을 찾는 것이 중요함을 보여줍니다.

3. 토지공개념 관련 논쟁 및 과제

토지공개념은 그 필요성에도 불구하고 다음과 같은 논쟁과 과제를 안고 있습니다.

- 사유 재산권 침해 논란: 토지공개념에 기반한 규제나 세금 강화가 헌법상 보장된 국민의 재산권을 과도하게 침해하는 것은 아닌지에 대한 논쟁이 지속됩니다. '공공복리'와 '사유 재산권 보장' 사이의 균형점을 찾는 것이 핵심 과제입니다.

- 효율성 vs 형평성: 형평성을 강조하는 정책(예: 과도한 세금, 엄격한 규제)이 토지 시장의 효율성을 저해(투자 위축, 공급 감소 등)할 수 있다는 우려가 있습니다. 두 가치 간의 조화가 필요합니다.

- 정부 실패 가능성: 정부의 개입이 항상 효율적이거나 공정한 결과를 낳는 것은 아닙니다. 비효율적인 규제, 정책의 비일관성, 정보 부족, 정치적 영향력 등으로 인해 오히려 시장 왜곡이나 부작용(정부 실패)이 발생할 수도 있습니다.

- 정책 수단의 적절성 및 효과성 논란: 특정 정책(예: 보유세 강화, 개발이익환수)이 실제로 투기를 억제하고 가격을 안정시키는지, 아니면 조세 전가나 공급 위축 등 다른 부작용만 초래하는지에 대한 논쟁이 끊이지 않습니다.

마무리하며

토지공개념은 토지가 단순한 상품이 아닌, 모든 사회 구성원의 삶의 터전이자 한정된 자원이라는 인식에 기반하여 그 사회적 책임과 공공복리 적합성을 강조하는 중요한 이념입니다. 이는 우리나라 부동산 정책의 방향을 설정하고 구체적인 수단을 마련하는 데 있어 중요한 철학적, 법적 근거를 제공합니다. 다만, 토지공개념을 구현하는 과정에서는 사유 재산권과의 조화, 시장 효율성 고려, 정책의 실효성 확보 등 균형 잡힌 접근이 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다.

[부동산] 부동산 주요개념 총정리

부동산에 대한 개념을 이해하기 쉽게 올리고 있습니다. 여러분 모두 올해는 성공적인 한 해가 되시길 기원하는 마음으로 작성하였습니다. 페이지를 즐겨찾기하여 더 많은 정보를 얻어가실 수

jkcb.tistory.com

이어지는 아래의 글에서는 위에서 다룬 내용을 좀더 깊게 다루고 있습니다.

한국의 토지공개념: 이론, 정책, 그리고 현대적 쟁점

I. 서론

A. 토지공개념(土地公槪念)의 정의

핵심 정의: 토지공개념은 토지 소유권의 사적 성격을 인정하면서도, 토지가 지닌 본질적인 공공성, 즉 그것이 삶과 경제 활동의 필수적 기반이라는 점을 강조하는 사상이다. 이는 토지가 단순한 상품이 아니라 한정된 자원이며, 그 이용과 가치 상승이 사회 전체와 밀접하게 연관되어 있음을 전제로 한다. 따라서 토지공개념은 개인의 재산권 행사가 공공복리에 적합해야 하며, 필요한 경우 공익을 위해 토지 소유권에 일정한 제한과 의무를 부과할 수 있다는 정당성을 제공한다. 이는 토지 정책의 기본 철학으로서 사적 권리와 공공복리 간의 조화를 추구한다.

제한의 범위: 토지공개념은 토지 이용 규제, 개발이익 환수, 투기 방지, 효율적이고 공평한 토지 배분 등을 위한 국가 개입의 이론적 근거가 된다. 핵심은 토지 자체의 몰수가 아니라, 토지 이용 방식이나 토지로부터 발생하는 이윤, 특히 노력 없이 얻는 불로소득(不勞所得)에 대한 규제에 초점을 맞춘다는 점이다.

국유화와의 차이: 토지공개념은 사유재산제를 근간으로 하는 시장경제 체제 내에서 작동하며, 토지 자체를 국가가 소유하는 공산주의나 사회주의적 토지 국유화와는 명확히 구분된다. 토지공개념은 사적 토지 시장의 폐해를 완화하려는 시도이지, 시장 자체를 부정하는 것은 아니다.

B. 한국 사회에서의 중요성 및 관련성

지속적 중요성: 한국 사회에서 토지 문제는 높은 인구밀도, 급격한 도시화로 인한 특정 지역 수요 집중, 반복되는 부동산 투기 역사, 그리고 그 결과로 심화된 자산 불평등 및 주거 불안정 문제로 인해 지속적으로 높은 사회적 중요성을 지닌다.

정책 쟁점의 반복: 토지공개념과 관련 정책들은 부동산 시장 불안정(가격 급등, 투기 심화) 및 불평등에 대한 사회적 우려가 커질 때마다 주요 공공 정책 논쟁의 중심으로 부상하는 경향을 보인다.

헌법적 근거: 대한민국 헌법은 재산권 행사의 공공복리 적합 의무(제23조 2항)와 국토의 효율적 이용·개발·보전을 위한 제한 및 의무 부과 가능성(제122조)을 명시함으로써 토지공개념에 대한 헌법적 기반을 제공한다. 이는 관련 정책 추진에 법적, 철학적 정당성을 부여한다.

II. 역사적 및 사회경제적 배경

A. 한국에서의 개념 형성과 변천

초기 개입: 현대적 의미의 토지공개념과는 차이가 있지만, 1950년 농지개혁법은 농지 재분배를 통해 토지 소유 관계에 국가가 개입한 초기 사례로 볼 수 있다.

본격적 도입 (1980년대 후반): 토지공개념이 구체적인 정책 원리로 도입되고 주요 입법으로 이어진 것은 노태우 정부(1988-1993) 시기이다. 이 시기는 1987년 6월 민주항쟁 이후 민주화 요구가 분출하고, 고도 경제 성장과 함께 급격한 도시화가 진행되던 때였다. 동시에 극심한 부동산 투기, 지가 및 주택 가격 폭등, 이로 인한 자산 불평등 심화와 불로소득에 대한 국민적 분노가 팽배했다.

'체제 안정' 논리: 당시 정부는 토지 문제로 인한 사회 불안이 심화될 경우 '혁명'으로까지 이어질 수 있다는 위기의식 속에서, 토지공개념 관련 법안 도입을 체제 안정을 위한 불가피한 개혁 조치로 설명했다. 이는 당시 토지 문제에 대한 사회적 갈등이 얼마나 심각했는지를 보여준다.

'토지공개념 3법' 제정 (1989년): 이러한 배경 속에서 1989년 12월, 토지공개념을 구현하기 위한 핵심 3개 법률이 제정되었다.

- 토지초과이득세법

- 택지소유상한에 관한 법률

- 개발이익환수에 관한 법률

이후 변화 과정: 그러나 도입 초기 강력했던 정책들은 이후 부침을 겪는다. 토지초과이득세법과 택지소유상한법은 헌법재판소의 위헌 또는 헌법불합치 결정, 1997년 외환위기(IMF 사태) 이후 경제 활성화 요구, 정권 교체에 따른 정책 기조 변화 등으로 폐지되거나 효력을 상실했다. 반면 개발이익환수법은 현재까지 유지되고 있다. 이후 노무현 정부(2003-2008) 시기에는 다시 부동산 가격이 급등하면서 종합부동산세가 도입되는 등 토지공개념에 기반한 정책이 재등장했다. 이처럼 토지공개념 논의는 부동산 시장 상황과 정치적 환경 변화에 따라 강화와 완화를 반복하는 순환적 양상을 보여왔다.

B. 사회경제적 동인

부동산 투기: 생산적 투자보다는 단기 시세차익을 노린 토지 투기가 만연하면서, 이는 토지 가격 급등과 자원 배분 왜곡을 심화시켰다. "땀 흘려 일하는 것보다 땅투기가 더 큰 돈을 번다"는 인식 은 근로 의욕 저하와 사회적 위화감을 조성했으며, 유휴토지에 대한 과세(토지초과이득세)나 투기적 거래 자체를 규제(토지거래허가제)하려는 정책의 주요 명분이 되었다.

자산 불평등 심화: 토지 소유의 편중 과 지가 상승으로 인한 자본 이득이 소수에게 집중되면서 부의 양극화가 심화되었다. 이는 사회 통합을 저해하는 요인으로 작용했으며, 토지 자산에 대한 보유세 강화(종합부동산세)나 개발이익의 사회적 환수(개발이익환수제)를 통해 불평등을 완화하려는 정책적 요구를 강화했다.

도시화와 개발: 압축적 경제 성장 과정에서 급격한 도시화는 주택 및 산업 용지 부족, 기반 시설 확충 요구 등 다양한 토지 문제를 야기했다. 공공 주도의 택지 개발(공영개발) 및 장래 공공용지 확보를 위한 토지 비축(토지은행) 등은 이러한 개발 시대의 맥락에서 토지공개념과 연관되어 추진되었다.

순환적 정책 논쟁의 배경: 토지공개념 관련 정책의 역사를 살펴보면, 특정 정책이 도입되었다가 폐지되거나 완화되고, 이후 유사한 목적의 다른 정책이 등장하는 순환적 패턴이 관찰된다. 이는 부동산 시장의 주기적 변동과 밀접하게 연관되어 있다. 즉, 부동산 가격 급등과 투기 과열, 불평등 심화에 대한 사회적 불만이 고조되는 시기에는 토지공개념에 기반한 규제 강화 및 불로소득 환수 정책이 힘을 얻는다 (1980년대 후반 3법 도입 , 노무현 정부의 종부세 도입 , 문재인 정부의 보유세 강화 등). 반대로, 경제 침체기에는 경기 부양과 시장 활성화를 위해 이러한 규제들이 완화되거나 폐지되는 경향을 보인다 (IMF 외환위기 이후 토초세, 택지소유상한제 폐지 , 이명박·박근혜 정부 시기 종부세 완화 등). 이는 토지공개념 정책이 단선적인 발전을 거듭하기보다는, 시장 상황과 정치적 우선순위 변화에 따라 그 강도가 조절되는 순환적 특성을 지니고 있음을 시사한다. 결국, 시장 효율성과 사회적 형평성 사이의 지속적인 긴장 관계가 토지공개념 정책의 부침(浮沈)을 야기하는 근본적인 배경이라 할 수 있다.

III. 토지공개념의 이론적 토대

A. 토지의 특수성

공공재적 성격 (토지의 공공성): 토지 그 자체는 사적 소유가 가능하고 배타적 이용이 가능하지만, 특정 위치가 갖는 가치, 즉 입지 가치는 공공 투자(도로, 지하철 등 기반시설 건설)나 사회 공동의 활동(인구 집중, 상권 형성)에 의해 창출되는 경우가 많다. 이러한 입지적 편익은 특정 소유자에게만 귀속되기보다는 주변 지역사회 전체에 영향을 미치며, 그 혜택에서 특정인을 배제하기 어렵다는 점에서 공공재적 속성을 지닌다. 따라서 토지는 단순한 사유재산을 넘어 공공의 이해관계가 걸린 자원으로 간주되며, 이는 공공복리를 위한 규제의 정당성을 뒷받침한다.

부증성 (물리적 공급의 비탄력성): 토지는 노동이나 자본을 투입하여 그 물리적인 양을 늘릴 수 없는 자연적 제약을 갖는다. 간척이나 매립 등은 토지의 이용 형태를 바꾸는 경제적 공급 증가일 뿐, 지구상의 토지 총량이 늘어나는 것은 아니다. 이처럼 공급이 고정된(비탄력적인) 특성은 특정 지역 토지의 희소성을 높이고, 지가 상승과 투기적 수요를 유발하는 근본 원인이 된다. 따라서 토지의 효율적 이용과 공평한 분배를 위해 공적 관리가 필요하다는 주장의 핵심 근거가 된다.

B. 토지 시장의 실패

외부효과 (外部效果): 토지 이용은 필연적으로 주변 토지 및 지역사회에 긍정적 또는 부정적 외부효과를 발생시킨다. 긍정적 외부효과(예: 공원 조성, 교통 개선으로 인한 주변 지가 상승)는 토지 소유자에게 노력 이상의 이익(불로소득)을 안겨줄 수 있으며, 부정적 외부효과(예: 공장 매연, 소음으로 인한 주거 환경 악화)는 제3자에게 피해를 준다. 시장 가격 메커니즘은 이러한 외부효과를 제대로 반영하지 못하여, 사회적으로 바람직한 수준보다 긍정적 외부효과 활동은 과소 공급되고 부정적 외부효과 활동은 과다 공급되는 비효율적 자원 배분을 초래한다. 지역지구제(Zoning)는 이러한 부정적 외부효과를 관리하고 토지 이용의 효율성을 높이기 위한 대표적인 정책 수단이다. 또한, 피구세(Pigouvian Tax)나 보조금 지급은 외부효과를 내부화하려는 이론적 접근법이다.

정보의 비대칭성 (情報의 非對稱性): 부동산 거래는 관련 정보가 특정 주체(매도자, 개발업자 등)에게 편중되기 쉬워 정보의 비대칭성이 심각하게 나타날 수 있다. 이는 정보가 부족한 측이 불리한 선택을 하게 되는 역선택(adverse selection)이나, 계약 이후 정보 우위에 있는 측이 기회주의적으로 행동하는 도덕적 해이(moral hazard)를 유발하여 시장의 효율성을 저해하고 불공정한 결과를 낳을 수 있다. 따라서 정보 공개 강화, 거래 투명성 제고 등의 규제가 정당화된다.

시장 불완전성 (不完全競爭): 토지는 필지마다 고유한 특성을 지니고(개별성 ), 이동이 불가능하며(부동성 ), 거래 비용이 높고, 특정 지역 개발업자의 독과점 가능성 등으로 인해 완전경쟁시장의 조건을 충족하기 어렵다. 이러한 불완전성은 시장 기능만으로는 자원의 효율적 배분과 공정한 가격 형성을 달성하기 어렵게 만들며, 정부 개입의 필요성을 제기한다.

C. 불로소득(不勞所得) 및 지대(地代) 문제

경제지대: 경제학에서 지대(rent)는 토지와 같이 공급이 비탄력적인 생산요소에 대해, 그 요소를 현재 용도로 유지하는 데 필요한 최소 비용(기회비용)을 초과하여 지급되는 보수를 의미한다. 토지 임대료(지대)는 일정 기간 동안 토지 사용에 대한 대가(유량 개념)이며, 토지 가격(지가)은 장래 기대되는 지대 수입의 현재가치(저량 개념)로 볼 수 있다.

고전학파 vs 신고전학파: 지대의 성격에 대한 논쟁은 오래되었다. 고전학파(리카도, 마르크스 등)는 지대를 주로 희소성과 생산성 차이(리카도) 또는 사적 소유(마르크스)에서 발생하는 잉여(surplus) 또는 불로소득으로 간주했다. 반면, 신고전학파는 지대를 다른 생산요소 비용과 마찬가지로 수요와 공급에 의해 결정되는 생산 비용의 일부로 보는 경향이 있다.

리카도의 차액지대설: 토지의 비옥도(fertility)나 위치(location, 튀넨의 위치지대론)의 차이 때문에 발생하는 생산성 차이가 지대를 발생시킨다. 생산성이 가장 낮은 한계지(marginal land)에서는 지대가 발생하지 않는다.

마르크스의 절대지대설: 토지의 사적 소유(private ownership) 자체가 지대 발생의 근원이며, 이로 인해 최열등지(least fertile land)에서도 토지 소유자는 지대를 요구할 수 있다.

토지공개념과 불로소득: 토지공개념은 이러한 고전적 지대 논의와 맥을 같이하며, 특히 토지 소유자의 노력과 무관하게 사회 발전(공공 투자, 인구 증가, 도시 계획 변경 등)으로 인해 발생하는 지가 상승분은 불로소득으로 간주한다. 따라서 이러한 불로소득의 일부 또는 전부를 조세(보유세 등)나 부담금(개발부담금 등)의 형태로 환수하여 공공의 이익을 위해 사용하는 것이 정당하다는 논리로 이어진다. 헨리 조지(Henry George)의 토지 단일세 사상도 이러한 맥락에서 자주 언급된다.

D. 이론적 근거들의 상호 연관성

토지공개념을 뒷받침하는 이론적 근거들은 서로 밀접하게 연결되어 있다. 토지의 물리적 공급 제약(부증성 )은 희소성을 낳고, 이는 지대(특히 불로소득) 발생의 기초가 된다. 토지의 고정성(부동성 )은 외부효과 에 매우 민감하게 만들며, 긍정적 외부효과는 불로소득의 원천이 되고 부정적 외부효과는 지역지구제와 같은 규제를 필요하게 한다. 이러한 토지의 고유한 특성들이 결합하여 발생하는 시장 실패(지가 급등, 투기, 불평등, 비효율적 이용 등 )는 시장 자율 조정만으로는 해결하기 어려우며, 이것이 토지공개념에 기반한 공적 개입의 포괄적인 이론적 정당성을 형성한다. 즉, 토지의 물리적 특성에서 출발하여 시장 실패를 거쳐 공적 개입의 필요성으로 이어지는 논리적 연쇄 구조를 갖는다.

IV. 한국의 토지공개념 구현 정책 수단

한국에서 토지공개념을 실현하기 위해 도입되었거나 논의 중인 주요 정책 수단들은 다음과 같다. 각 정책은 토지공개념의 특정 측면(예: 개발이익 환수, 투기 억제, 소유 집중 완화, 보유 부담 강화)을 구현하려는 목적을 가지며, 그 효과와 한계, 사회적 수용성 등에서 다양한 평가를 받고 있다.

(표: 한국의 주요 토지공개념 관련 정책 비교)

| 정책 명칭 (국문/영문) | 주요 특징 및 작동 방식 | 법적 근거/현황 | 주요 목표 | 주요 효과 및 쟁점 |

|---|---|---|---|---|

| 개발이익환수제 (Recapture of Development Gains) | 특정 개발사업 또는 토지이용계획 변경으로 발생한 정상지가 상승분 초과 이익(개발이익)의 20~25%를 개발부담금으로 징수 | 개발이익환수에 관한 법률 (현행) | 개발이익 사유화 방지, 투기 억제, 지역 균형 발전 재원 확보 | 공공재원 확보, 개발사업 비용 증가, 개발이익 산정의 어려움 및 공정성 논란, 징수율 저조 및 체납 문제 |

| 토지거래허가제 (Land Transaction Permit System) | 투기 우려 지역(허가구역) 내 일정 규모 이상 토지 거래 시 지자체장의 허가 필요, 실수요 목적 거래만 허용 | 부동산 거래신고 등에 관한 법률 (현행) | 토지 투기 방지, 지가 안정 | 특정 지역 투기 억제 효과, 거래 위축 및 시장 왜곡(풍선효과), 재산권 침해 논란, 행정적 불편 |

| 택지소유상한제 (Ceiling on Housing Site Ownership) | 대도시 등 특정 지역 내 가구당 택지 소유 면적 상한(예: 서울 660㎡) 설정, 초과 시 부담금 부과 | 구 택지소유상한에 관한 법률 (1998년 폐지, 1999년 위헌 결정) | 택지 소유 집중 억제, 투기 방지, 택지 공급 촉진 | 과도한 재산권 침해, 평등 원칙 위배, 부담금 산정 문제 등으로 위헌 결정, 최근 유사 제도 재도입 논의 |

| 토지초과이득세 (Tax on Excessive Land Profit) | 유휴토지 등의 미실현 지가 상승분 중 정상지가 상승분 초과분에 대해 과세 (2~3년 주기) | 구 토지초과이득세법 (1998년 폐지, 1994년 헌법불합치 결정) | 토지 투기 억제, 불로소득 환수, 토지 이용 효율화 유도 | 미실현 이득 과세 논란, 과세 기준 불명확성, 이중과세 문제 등으로 헌법불합치 결정, 최근 재도입 논의 |

| 종합부동산세 (Comprehensive Real Estate Tax) | 전국 합산 고가 부동산(주택, 특정 토지) 보유자에게 누진세율로 부과되는 국세 보유세 | 종합부동산세법 (현행) | 부동산 가격 안정, 조세 형평성 제고, 투기 억제 | 고가 부동산 보유 부담 강화, 세부담 전가 논란, 조세 저항, 잦은 제도 변경으로 인한 시장 불확실성 |

A. 개발이익환수제 (開發利益還收制):

목적 및 작동 방식: 이 제도는 공공의 개발사업(예: 택지개발, 산업단지 조성)이나 토지이용계획 변경(예: 용도지역 변경)으로 인해 발생하는 지가 상승분, 즉 개인의 노력과 무관하게 발생하는 개발이익(開發利益)의 일부를 사회적으로 환수하는 것을 목적으로 한다. 개발이익은 정상적인 지가 상승분을 초과하는 가치 증가분으로 정의되며, 환수된 재원은 주로 기반시설 설치나 지역 발전을 위해 재투자된다. 현행 부담률은 개발이익의 20~25% 수준이나, 이를 상향해야 한다는 주장도 제기된다.

산정 방식: 개발부담금 산정의 기본 구조는 '사업 완료 시점 지가'에서 '사업 개시 시점 지가', '정상지가 상승분', '개발비용'을 공제하는 방식이다. 여기서 개발비용에는 순공사비, 설계비, 관련 부담금 등이 포함될 수 있으나, 실제 투입 비용과 정상지가 상승분을 정확히 산정하고 검증하는 데 어려움이 따른다.

현황 및 쟁점: 토지공개념 3법 중 유일하게 현재까지 시행되고 있는 제도이다. 그러나 적용 대상 사업의 범위, 개발이익 산정의 객관성 및 공정성, 개발사업자에 대한 과도한 부담 여부, 환수율의 적정성, 낮은 징수율과 높은 체납률 등이 지속적인 쟁점으로 남아있다. 특히, 재건축 사업에 적용되는 '재건축초과이익환수제'는 별도의 법률에 근거하지만 유사한 논란(부담금 과다, 사업 위축 등)에 직면해 있다. 개발이익환수제는 개발이라는 긍정적 외부효과에 대한 일종의 피구세(Pigouvian tax)적 성격도 지닌다고 볼 수 있다.

B. 토지거래허가제 (土地去來許可制):

목적 및 작동 방식: 토지의 투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역, 또는 그럴 우려가 있는 지역을 허가구역으로 지정하여, 구역 내 일정 규모 이상의 토지(및 특정 주택) 거래 시 사전에 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 주된 목적은 실수요자 중심의 거래를 유도하고 투기적 수요를 차단하여 토지 시장을 안정시키는 것이다. 허가 신청 시 토지이용계획서, 자금조달계획서 등을 제출해야 하며, 허가받은 자는 일정 기간(예: 주거용 2년) 동안 허가받은 목적대로 토지를 이용해야 할 의무를 진다.

적용 및 범위: 국토교통부 장관 또는 시·도지사가 최대 5년 범위 내에서 지정하며, 재지정이 가능하다. 주로 대규모 개발 예정지, 재개발·재건축 구역, 부동산 시장 과열 지구(예: 서울 강남 일부 지역) 등에 적용되어 왔다. 일반적으로 토지 거래에 적용되나, 특정 지역에서는 아파트 등 주택 거래에도 적용된 사례가 있다 (사실상 주택거래허가제).

효과 및 비판: 지정 구역 내 거래량을 단기적으로 위축시키고 가격 상승세를 억제하는 효과가 있다는 평가가 있다. 반면, 과도한 재산권(거래의 자유) 침해, 시장 기능 마비 및 유동성 저하, 인접 비규제 지역으로 수요가 몰리는 풍선효과 유발, 행정 절차의 번거로움과 시간 소요, 장기적인 가격 안정 효과 미미 등 비판도 꾸준히 제기된다. 특히 잦은 지정과 해제, 재지정 반복은 정책의 신뢰도를 떨어뜨리고 시장 불확실성을 키운다는 지적이 있다.

C. 과거 정책 수단과 그 유산:

택지소유상한제 (宅地所有上限制): 1990년 시행되어 서울 등 6대 도시에서는 가구당 200평(660㎡), 기타 시 지역 등에서는 그보다 넓은 면적의 택지 소유 상한을 설정했던 제도이다. 상한 초과 시 매년 초과소유부담금이 부과되었다. 목적은 토지 소유의 편중을 완화하고 투기를 억제하며 택지 공급을 원활히 하는 것이었다. 그러나 시장경제 원리 제한, 경제 주체 자율성 저해 등의 비판과 함께 IMF 외환위기 극복을 위한 규제 완화 차원에서 1998년 폐지되었다. 이후 1999년 헌법재판소는 이 법률에 대해 위헌 결정을 내렸다. 위헌 결정의 주요 이유는 200평이라는 상한선이 과도하게 낮고 획일적이어서 국민의 재산권을 본질적으로 침해하며, 법 시행 이전 소유자에게까지 부담금을 부과한 점 등이 평등 원칙 및 과잉금지 원칙에 위배된다는 것이었다. 비록 폐지되었으나, 토지 소유 집중 문제 해결을 위한 정책 수단 논의 시 여전히 거론되곤 한다.

토지초과이득세 (土地超過利得稅): 1990년부터 시행된 이 세금은 개인이 보유한 유휴토지나 법인의 비업무용 토지 등에서 발생하는 미실현 이득, 즉 정상지가 상승률을 초과하는 지가 상승분에 대해 2~3년 주기로 과세하는 제도였다. 토지 투기를 사전에 차단하고 불로소득을 환수하며 토지의 효율적 이용을 유도하는 것이 목적이었다. 그러나 도입 초기부터 미실현 이득에 대한 과세 , '정상지가 상승분' 및 '초과이득' 산정 기준의 모호성 , 양도소득세와의 이중과세 가능성 , 조세법률주의 위배 등 위헌 논란이 끊이지 않았다. 결국 1994년 헌법재판소로부터 헌법불합치 결정을 받았고 , 법 개정을 거쳤으나 실효성 논란 속에 1998년 최종 폐지되었다. 헌재 결정은 특정 조항의 위헌성을 지적한 것이지, 토지 초과 이득 자체에 대한 과세 개념을 부정한 것은 아니었기에 , 이후에도 유사한 제도의 재도입 논의가 계속되고 있다.

D. 지속되는 논쟁: 종합부동산세 등 보유세 강화

종합부동산세 (綜合不動産稅 - 종부세): 2005년 노무현 정부에서 도입된 종부세는 전국에 소재한 주택 및 특정 토지(종합합산토지, 별도합산토지)의 공시가격을 개인별로 합산하여 일정 기준금액(예: 1주택자 12억 원)을 초과하는 부분에 대해 누진세율로 과세하는 국세이다. 지방세인 재산세에 추가하여 부과되는 성격을 가지며, 고가 부동산 보유에 대한 부담을 높여 부동산 시장 안정, 투기 억제, 조세 형평성 제고 등을 목표로 한다.

토지공개념과의 관계: 종부세는 부동산 자산 불평등 완화 및 투기 억제라는 측면에서 토지공개념과 연결되어 논의된다. 그러나 과세 대상이 고가 부동산에 한정되고, 토지와 건물을 구분하지 않으며(주택분), 인별 합산 과세라는 점에서 헨리 조지 등이 주장한 순수한 토지가치세(Land Value Tax)와는 차이가 있다. 일부에서는 부유세적 성격이 강하다는 비판도 제기된다.

논란과 효과: 종부세는 도입 이후 지속적인 논란의 중심에 있다. 과세 기준(공제 금액, 공시가격 현실화율), 세율, 세대별 합산 위헌 판결(2008년)에 따른 인별 과세 전환, 1주택자 과세 문제(특히 소득 없는 은퇴자 부담), 임차인에게 세 부담 전가 가능성, 주택 공급 위축 효과, 실제 시장 안정 효과 미미 등 다양한 쟁점을 둘러싸고 찬반 논쟁과 정책 수정이 반복되어 왔다. 정권에 따라 정책 방향이 크게 달라지는 정치적 민감성도 높은 세금이다.

E. 기타 관련 정책 (개괄):

- 공영개발 (公營開發): 정부나 LH 등 공공기관이 토지를 직접 매수(수용 포함 )하여 택지나 산업단지 등을 조성·공급하는 방식이다. 계획적 개발과 개발이익의 공공 환수가 용이하지만, 사업 추진의 효율성 문제나 피수용 주민과의 보상 갈등 등이 단점으로 지적된다.

- 토지은행 (土地銀行) / 토지비축제도 (土地備蓄制度): 공공기관(주로 LH )이 장래 공익사업 용지 수요나 시장 안정 필요성에 대비하여 토지를 미리 매입하여 비축하는 제도이다. 공공사업 용지를 적시에 저렴하게 공급하고 투기적 수요를 억제하는 효과를 기대하나, 막대한 재원 조달 부담과 관리 비용, 비축 토지 선정의 어려움 등이 과제이다.

- 지역지구제 (地域地區制 - Zoning): 국토를 용도(주거, 상업, 공업, 녹지 등)에 따라 구분하고, 각 지역별로 건축물의 종류, 건폐율, 용적률, 높이 등을 규제하는 가장 기본적인 토지이용규제 수단이다. 부정적 외부효과 방지 및 계획적 토지 이용 유도가 목적이지만, 경직성으로 인한 비효율과 개발 이익/손실의 불균형 문제 등이 비판받는다.

정책 수단의 진화와 대체: 한국의 토지공개념 관련 정책사를 보면, 특정 정책 수단이 헌법적 문제나 정치적 부담으로 인해 폐지되거나 약화될 경우, 유사한 정책 목표를 달성하기 위해 다른 수단이 강화되거나 새롭게 도입되는 경향이 나타난다. 예를 들어, 미실현 이득 과세 논란으로 토지초과이득세가 폐지된 이후, 고가 부동산에 대한 보유세인 종합부동산세가 도입되어 부동산 자산 과세 및 투기 억제 기능을 수행하려 했다. 또한, 택지소유상한제가 위헌 결정으로 폐지된 이후에도 , 토지거래허가제나 개발이익환수제는 여전히 정책 수단으로 활용되고 있다. 이는 토지 문제 해결이라는 근본적인 정책 목표는 지속되지만, 그 목표를 달성하기 위한 구체적인 방법론은 시대적 상황, 법적 제약, 정치적 현실 속에서 계속 변화하고 대체될 수 있음을 보여준다. 즉, 토지공개념이라는 큰 틀 안에서 정책 도구들이 진화하고 상호 보완 또는 대체하는 양상을 보이는 것이다.

V. 토지공개념을 둘러싼 논쟁

토지공개념은 그 이론적 정당성에도 불구하고 실제 정책으로 구현되는 과정에서 첨예한 사회적 논쟁을 야기해왔다. 이는 토지가 지닌 사적 재산으로서의 성격과 공공재로서의 성격 사이의 본질적인 긴장을 반영한다.

A. 찬성 논거:

- 사회적 형평성 증진: 토지공개념 지지자들은 토지 소유 및 개발 과정에서 발생하는 불로소득을 환수하고 과도한 소유 집중을 억제함으로써 부의 불평등을 완화하고 사회 정의를 실현할 수 있다고 주장한다. 토지는 모든 사람의 생존 기반이므로 그 이익은 공평하게 공유되어야 한다는 공공재적 관점을 강조한다. 주택 가격 안정과 저소득층의 주거 기회 확대에도 기여할 수 있다고 본다.

- 부동산 시장 안정: 투기적 수요를 억제하고 실수요자 중심의 시장 질서를 확립함으로써 부동산 가격의 급등락을 막고 시장 안정에 기여할 수 있다고 본다. 특히 비생산적인 토지 보유에 대한 부담을 높여 투기적 동기를 약화시킬 수 있다고 주장한다.

- 토지 이용 효율화: 토지를 단순히 투기 대상으로 보유하기보다는 실제 필요에 따라 개발하거나 이용하도록 유도함으로써 국토의 계획적이고 효율적인 이용을 촉진할 수 있다고 본다. 개발이익 환수를 통해 확보된 재원으로 기반시설을 확충하면 토지 이용의 효율성은 더욱 높아질 수 있다.

- 불로소득 환수의 정당성: 공공 투자나 사회 전체의 발전으로 인해 발생한 지가 상승분은 토지 소유자의 노력에 의한 것이 아니므로, 이를 사회가 환수하는 것이 정의롭다고 주장한다.

B. 반대 논거:

- 사유재산권 침해: 토지공개념에 기반한 규제(소유 제한, 거래 허가, 과도한 세금 등)는 헌법상 보장된 개인의 재산권을 과도하게 침해하며, 자유시장경제 원리에 위배된다고 비판한다. 이러한 개입이 사회주의적 발상과 유사하다는 지적도 제기된다.

- 경제적 비효율 및 시장 왜곡: 과도한 규제는 토지 및 주택 공급을 위축시키고, 정상적인 거래를 방해하며, 투자 의욕을 저하시켜 결국 자원 배분의 비효율성을 초래하고 경제 성장을 저해할 수 있다고 주장한다. 시장 기능에 맡기는 것이 장기적으로 더 효율적이라고 본다.

- 집행의 어려움 및 공정성 문제: 지가, 개발이익, 초과이득 등을 객관적이고 공정하게 산정하는 것이 현실적으로 매우 어렵고 복잡하며, 이로 인해 자의적인 과세나 불공평한 규제가 발생할 수 있다고 지적한다. 특정 계층(예: 은퇴한 1주택 고령자)에게 과도한 부담을 줄 수 있다는 문제도 제기된다.

- 정책 효과의 한계 및 부작용: 과거 토지공개념 정책들이 실제로 가격 안정이나 투기 억제에 얼마나 효과적이었는지 의문을 제기하며, 오히려 세금 전가로 인한 임대료 상승, 거래 동결, 공급 위축 등 의도치 않은 부작용을 낳았다고 비판한다.

C. 핵심 딜레마: 사유재산권과 공공복리의 충돌:

토지공개념 논쟁의 근저에는 사유재산권의 절대성을 강조하는 자유시장경제 원리와, 토지가 지닌 공공재적 특성(유한성, 고정성, 필수성, 외부효과)을 중시하여 공공복리를 우선해야 한다는 관점 사이의 근본적인 가치 충돌이 자리 잡고 있다. 토지공개념 정책은 필연적으로 사적 재산권에 대한 제약을 수반하기 때문에, 재산권 침해와 시장 효율성 저하를 우려하는 반론에 직면하게 된다. 반대로 사유재산권의 절대성을 강조할 경우, 토지로부터 파생되는 시장 실패 문제(투기, 불평등, 난개발)를 해결하기 어렵다는 문제가 발생한다. 이 딜레마는 헌법재판소의 판결에서도 나타나는데, 헌법재판소는 토지공개념 자체의 필요성은 인정하면서도, 구체적인 정책 수단이 재산권을 과도하게 침해하는 경우 위헌 또는 헌법불합치 결정을 내림으로써, 두 가치 사이의 균형점을 찾으려는 노력을 보여준다. 결국, 한국 사회에서 토지공개념은 이 두 가치 사이의 사회적 합의점을 끊임없이 모색해야 하는 어려운 과제이며, 이 때문에 안정적이고 지속적인 정책 합의에 도달하기 어려운 구조적 한계를 지닌다.

VI. 정책 평가 및 현황

A. 시행된 정책의 효과 및 한계 평가

효과 분석: 토지공개념 관련 정책들의 효과는 다면적이며 논쟁적이다. 토지거래허가제는 지정 구역 내 단기적인 거래 위축 및 가격 안정 효과를 보인다는 평가가 있지만, 장기적 효과나 시장 전체 안정 기여도는 불확실하다는 지적이 많다. 개발이익환수제는 공공 재원 확보에 일부 기여했으나, 환수율이 낮고 징수가 원활하지 않아 실효성이 떨어진다는 비판이 있다. 종합부동산세는 고가 부동산 보유 부담을 높여 특정 계층의 수요를 억제하는 효과가 일부 있었을 수 있으나, 전반적인 집값 안정 효과는 불분명하며, 오히려 조세 저항과 시장 왜곡을 불렀다는 평가도 공존한다. 과거 택지소유상한제나 토지초과이득세는 시행 기간이 짧고 위헌성 논란으로 조기 폐지되어 그 효과를 평가하기 어렵다.

한계 및 부작용: 토지공개념 정책들은 의도치 않은 부작용을 수반하는 경우가 많았다. 토지거래허가제는 거래 동결 및 풍선효과 , 보유세 강화는 임차인에게 세 부담 전가 , 개발 규제는 주택 공급 위축 등의 문제를 야기할 수 있다는 비판이 제기된다. 또한, 정책의 잦은 변경은 시장 예측 가능성을 떨어뜨리고 정책 신뢰도를 훼손하는 요인이 되었다. 복잡한 제도 설계와 집행 과정에서의 행정 비용, 가치 평가의 어려움 등도 현실적인 한계로 작용한다. 특정 정책의 효과를 다른 시장 요인(금리, 유동성, 거시경제 상황 등)과 분리하여 평가하기 어렵다는 점도 분석의 한계이다.

B. 주요 헌법재판소 판례 및 시사점

주요 판결 요약: 헌법재판소는 토지공개념 관련 주요 법률에 대해 중요한 판단을 내렸다. 택지소유상한법에 대해서는 1999년 위헌 결정을 내렸는데, 소유 상한 면적(200평)이 과도하게 낮고 획일적이어서 재산권을 본질적으로 침해하며 평등 원칙에도 위배된다고 보았다. 토지초과이득세법에 대해서는 1994년 헌법불합치 결정을 내렸는데, 미실현 이득 과세의 문제점, 과세 기준의 불명확성(조세법률주의 위배), 납세자 간 형평성 문제 등을 지적했다.

토지공개념 자체는 합헌: 중요한 점은 헌법재판소가 특정 법률의 '구현 방식'에 위헌성이 있다고 판단했을 뿐, 토지공개념 자체를 부정한 것은 아니라는 점이다. 오히려 여러 결정에서 헌법 제23조 2항(재산권의 사회적 제약)과 제122조(국토 이용 제한)에 근거하여 토지의 공공성을 인정하고 공익을 위한 합리적인 제한은 가능하다고 판시해왔다.

정책적 시사점: 헌재 결정들은 토지공개념 관련 입법 시 준수해야 할 헌법적 한계를 제시한다. 즉, 정책 목표의 정당성이 인정되더라도 그 수단은 비례의 원칙, 평등 원칙, 과잉금지 원칙, 명확성 원칙 등 헌법적 기준을 충족해야 하며, 재산권의 본질적인 내용을 침해해서는 안 된다는 점을 명확히 했다. 이는 향후 관련 정책 설계 시 면밀한 법리 검토와 합헌성 확보 노력이 필수적임을 시사한다.

C. 현대적 논의 및 향후 정책 방향

최근 논의 동향: 최근 몇 년간 주택 가격 급등과 자산 불평등 심화 문제로 토지공개념에 대한 사회적 관심과 논의가 다시 활발해졌다. 종합부동산세 강화 및 개편 논의 , 토지초과이득세 재도입 주장 , 기본소득형 국토보유세 도입 제안 , 개발이익 환수 강화 요구 등이 대표적이다. 2018년 대통령 개헌안에 토지공개념 조항을 명시하려는 시도도 있었으나 , 개헌 자체가 무산되었다. 이러한 논의들은 여전히 토지 문제 해결을 위한 근본적인 접근 방식으로 토지공개념이 중요하게 고려되고 있음을 보여준다.

향후 정책 방향: 미래의 토지 정책은 과거의 경험과 헌법적 제약을 바탕으로 보다 정교하게 설계될 필요가 있다.

- 기존 정책 개선: 종합부동산세 등 보유세는 조세 저항과 시장 왜곡을 최소화하면서도 형평성과 시장 안정 효과를 높이는 방향으로 개선될 필요가 있다. 개발이익환수제는 환수 범위와 산정 방식의 합리성 및 투명성 제고, 징수율 향상 방안 마련이 요구된다. 토지거래허가제는 남용을 피하고 꼭 필요한 경우에 한정적으로 활용하며, 부작용을 최소화하는 방안 모색이 필요하다.

- 새로운 접근 모색: 토지가치세(Land Value Tax)나 공동체 토지 신탁(Community Land Trust) 등 해외에서 논의되거나 시행되는 다양한 토지 가치 공유 및 관리 모델을 한국 현실에 맞게 적용하는 방안에 대한 연구와 사회적 논의가 필요하다. 개발권양도제(TDR) 역시 문화재 보존이나 특정 지역 개발 관리 수단으로 논의된 바 있으나, 법적·시장적 문제로 본격 도입에는 어려움이 있다.

- 정책 조합(Policy Mix)의 중요성: 토지 문제는 복합적이므로 단일 정책만으로는 해결하기 어렵다. 조세, 금융, 공급, 규제 등 다양한 정책 수단을 유기적으로 조합(policy mix)하여 시너지 효과를 높이고 부작용을 완화하는 종합적인 접근이 중요하다.

- 사회적 합의와 예측 가능성: 토지 관련 정책은 이해관계가 첨예하게 대립하므로, 충분한 사회적 논의와 합의 과정을 거쳐 정책의 수용성을 높이고, 잦은 변경보다는 일관되고 예측 가능한 정책 추진으로 시장의 신뢰를 확보하는 것이 중요하다.

헌법재판소의 역할과 정책 형성: 토지공개념 관련 정책의 역사는 헌법재판소가 한국 사회에서 토지공개념의 실질적인 적용 범위를 설정하는 데 핵심적인 역할을 수행해왔음을 보여준다. 헌법 제23조와 제122조는 토지 재산권에 대한 공익적 제한의 가능성을 열어두었지만 , 그 구체적인 한계는 헌법재판소의 판결을 통해 구체화되었다. 택지소유상한제 위헌 결정 과 토지초과이득세 헌법불합치 결정 은 입법부가 토지공개념을 구현하려 할 때 넘어서는 안 될 헌법적 경계선(재산권의 본질적 내용 침해 금지, 비례의 원칙, 평등 원칙 등)을 설정한 중요한 사례이다. 이러한 판례들은 이후 관련 정책 입안 과정에서 중요한 제약 조건으로 작용하며, 정책 설계자들이 헌법적 합치성을 확보하기 위해 더욱 신중한 접근을 하도록 유도한다. 따라서 헌법재판소는 토지공개념이라는 추상적 원칙이 현실 정책으로 구체화되는 과정에서 그 허용 범위와 한계를 결정하는 핵심적인 장(arena)으로서 기능하며, 향후 토지 관련 정책의 방향 설정에도 지속적으로 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

VII. 결론

토지공개념은 한국 사회에서 토지가 단순한 사유재산을 넘어 국민 생활과 경제 활동의 근간이 되는 공공적 성격을 지닌다는 인식에서 출발한다. 이는 토지의 물리적 부증성, 위치 고정성, 외부효과 유발 등 고유한 특성으로 인해 발생하는 시장 실패(지가 급등, 투기, 불평등 심화, 비효율적 이용 등)에 대응하여 공익을 위해 토지 소유 및 이용에 일정한 제한과 의무를 부과할 수 있다는 정당성을 제공한다.

1980년대 후반 부동산 투기 광풍과 사회적 불만 속에서 본격적으로 도입된 토지공개념은 택지소유상한제, 토지초과이득세, 개발이익환수제 등 소위 '토지공개념 3법'으로 구체화되었다. 그러나 이들 정책은 시행 과정에서 헌법재판소의 위헌 또는 헌법불합치 결정, 경제 상황 변화, 정치적 논쟁 등으로 인해 일부 폐지되거나 약화되는 부침을 겪었다. 그럼에도 불구하고 개발이익환수제는 현재까지 유지되고 있으며, 종합부동산세 도입, 토지거래허가제 운용 등 다양한 형태로 토지공개념의 정신은 한국의 부동산 정책 속에 지속적으로 반영되어 왔다.

토지공개념 관련 정책들은 투기 억제, 시장 안정, 불로소득 환수, 효율적 토지 이용 유도 등 긍정적 효과를 목표로 했으나, 실제 효과는 제한적이거나 논쟁의 여지가 많았다. 오히려 재산권 침해 논란, 시장 왜곡, 행정적 복잡성, 정책 일관성 부족 등의 문제점과 부작용이 끊임없이 제기되었다. 이는 토지공개념이 내포한 사유재산권과 공공복리 간의 본질적인 긴장 관계를 반영하는 것으로, 헌법재판소 역시 이러한 긴장 속에서 구체적인 정책 수단의 합헌성 여부를 판단하며 토지공개념의 현실적 적용 범위를 설정하는 중요한 역할을 수행해왔다.

현재 한국 사회는 여전히 높은 주거비 부담, 자산 불평등, 지역 불균형 등 토지와 관련된 다양한 문제에 직면해 있다. 이에 따라 토지공개념에 기반한 정책적 해법 모색은 앞으로도 중요한 과제로 남을 것이다. 향후 토지 정책은 과거의 경험과 헌법적 제약을 교훈 삼아, 정책 목표의 정당성뿐만 아니라 수단의 합리성, 비례성, 공정성을 확보하는 데 주력해야 할 것이다. 기존 제도의 문제점을 보완하고 실효성을 높이는 한편, 사회경제적 변화에 부응하는 새로운 정책 수단을 개발하고 다양한 정책들을 효과적으로 조합(policy mix)하는 노력이 필요하다. 무엇보다 중요한 것은 충분한 사회적 논의와 합의를 통해 정책의 수용성을 높이고, 예측 가능하고 일관된 정책 추진으로 시장의 신뢰를 구축하는 것이다. 토지공개념은 이상적인 목표와 현실적인 제약 사이에서 끊임없이 균형점을 찾아가야 하는 어려운 과제이지만, 한국 사회의 지속 가능한 발전과 사회 통합을 위해 그 중요성은 여전히 유효하다.

[부동산] 부동산 주요개념 총정리

부동산에 대한 개념을 이해하기 쉽게 올리고 있습니다. 올해는 여러분 모두 성공적인 한 해가 되시길 기원하는 마음으로 작성하였습니다. 부동산총론부동산의 기본 개념, 정의, 관련 제도를

jkcb.tistory.com

본 문서에 포함된 부동산 관련 정보는 일반적인 참고와 이해를 돕기 위한 목적으로 작성되었습니다. 포함되는 내용은 법률, 세무, 부동산 거래, 또는 기타 전문적인 조언을 대체하지 않으며, 특정 상황에 대한 법적 효력이나 권고를 보장하지 않습니다.

본 정보를 활용하여 발생하는 모든 결정, 행동, 또는 그로 인한 결과 (재정적 손실, 법적 분쟁 등 포함) 에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 부동산 관련 거래나 의사결정을 진행하기 전, 반드시 해당 분야의 전문가 (변호사, 공인중개사, 세무사) 와 상담하시기 바랍니다.

또한, 본 문서에 포함된 정보는 작성 시점에서의 자료를 기반으로 하며, 이후 법률, 규제, 시장 상황 등의 변경으로 인해 최신 정보와 다를 수 있습니다. 사용자는 본 정보를 활용하기 전 최신 정보를 확인할 책임이 있습니다.